走进清研理工的产线展示区,大屏幕上正播放着一系列最新的研发成果:井井有条的差速器焊接产线,智能网联汽车自动驾驶机器人,新能源汽车整车在环模拟系统等先进技术。

清研理工制造产线展示区(央广网发 李欣蔓 摄)

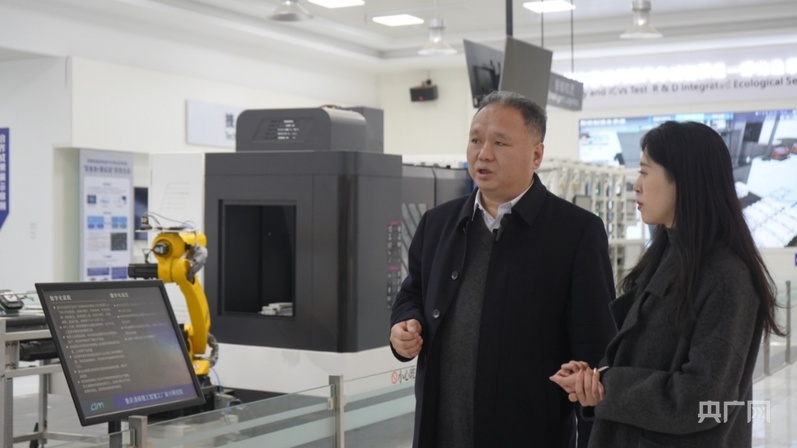

刚开完会的石晓辉,来到展区现场自豪地介绍:“试验室里几乎所有的试验设备,都是我们自己研发的。”这句话的背后,是清研理工在新能源汽车检测技术领域的持续深耕。

驱动电机转速是衡量新能源汽车性能的重要因素之一。随着电机转速提高,检测问题接踵至,传统试验设备很难满足需求。“市场需求促使技术快速突破。”石晓辉说道。

清研理工研发出了一批高转速的检测设备,从16000r/min到26000r/min,这一突破在行业内取得良好反响。同时,清研理工建立了目前国内规模最大、水平最高的新能源汽车试验检测平台CTS,为华为、广汽、比亚迪等国内知名企业提供了大量检测服务。值得一提的是,清研理工自主研发的检测设备在性能更优的基础上,价格仅为进口设备的三分之一,为行业降本增效提供了有力支持。

清研理工与众多的川渝企业有紧密合作。石晓辉表示:“四川省与重庆的新能源智能网联技术具有互补性。例如成都壹为新能源汽车,清研理工在产品的开发、推广,后续服务方面都有合作。”这种跨区域的协同合作,不仅提升了各方技术实力,也消除了区域市场壁垒,推动川渝地区新能源汽车产业一体化发展。

产学研助力科研成果落地

在清研理工的试验室正中心,醒目地贴着一段标语:“产教融合,研教一体,校企协同。”这不仅是试验室的文化理念,也是清研理工的发展战略。采访中,石晓辉一语道破:“清研理工的核心竞争力,就在于产学研。”

早在重庆理工大学担任校长期间,石晓辉就深刻认识到产学研协同的重要性。“产学研”合作及成果转化一直是高校科技工作的痛点,传统的科研成果转化跟不上日新月异的汽车产业发展的步伐。在卸任校长担任重庆清研理工汽车智能技术研究院院长的转变中,石晓辉坚持且始终在做的就是“产学研”合作协同创新。他分享:“清研理工一直坚持市场导向,根据企业的需求开展研发,同时直接让老师和工程师直接对接,快速将想法转化为产品。”

石晓辉给央广网记者介绍清研理工最新科研成果(央广网发 李欣蔓 摄)

石晓辉还创新性地提出“血缘型”融合的产学研合作模式,并将其贯彻到清研理工的品牌发展过程中。“教授与行业顶尖工程师,以企业研发项目为‘教材’,共同参与到研究生以及新锐工程师的培养工作中来,以股权激励模式开展科技成果转化以及产业孵化工作,形成产教融合闭环的良性人才培养机制。”这种模式不仅实现了人才培养与企业需求的无缝对接,还形成了“产学研用”闭环,推动技术成果的快速落地和产业化。

时代潮流带来的新机遇

在新能源汽车产业发展如火如荼的当下,清研理工正着眼于未来技术的突破。石晓辉表示,企业下一步的重点发展方向不局限于传统汽车动力传动系统领域,智能网联新能源汽车技术、低空经济和机器人技术等领域清研理工也将踏足。他强调:"未来新能源汽车的储能技术、自动化功能、安全性都将升级,它会是一个集高精技术于一体的载体,非常值得期待。"

工作人员正在测试汽车零部件(央广网发 李欣蔓 摄)

在国家大力支持下,不少年轻人想投身新能源汽车制造业,对这些跃跃欲试的新生力量,石晓辉提出了三个建议:首先要坚持自己的领域,逐步深挖,永不言弃。其次是自力更生实现技术突破;永葆好奇心,不断学习新知识。最后是要关注行业前沿动态,注重团队合作。新能源汽车产业是一个复杂的系统工程,需要不同专业背景的科研工作者协同合作,在合作中提升自己的能力,为行业发展贡献力量。

https://cq.cnr.cn/xwsd/20250407/t20250407_527125428.shtml

版权及免责声明:

1、凡本网来源注明“新华生活”(XINHUALIFE.COM)的所有文章和图片作品,版权均属于新华生活(XINHUALIFE.COM),未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新华生活(XINHUALIFE.COM)”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非新华生活XINHUALIFE.COM)”的文章和图片作品,系我方转载自其它网站,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系方式:新华生活(XINHUALIFE.COM) 电话:400-8059-268 电子邮件:450952431@qq.com

版权及免责声明:本网所转载信息,不代表新华生活(XINHUALIFE.COM)的观点,凡本网注明“来源:新华生活”的所有作品,均为新华生活网站合法拥有版权或有权使用的作品。未经许可或明确书面授权,任何人不得复制、转载、摘编、修改、链接新华生活网站内容,违反上述声明者,我们将依法追究其相关法律责任。